Digitale automatische Kupplung (DAK) - Hintergrund und Chancen

Die digitale automatische Kupplung (DAK) modernisiert den Schienengüterverkehr: Sie macht das Kuppeln sicherer, schneller und effizienter. Der Roll-Out benötigt europaweite Koordination und Stand heute sind noch nicht alle technischen Fragestellungen ausreichend adressiert, was die Einführung zu einer Mammut-Aufgabe für den Sektor macht.

Was ist die digitale automatische Kupplung?

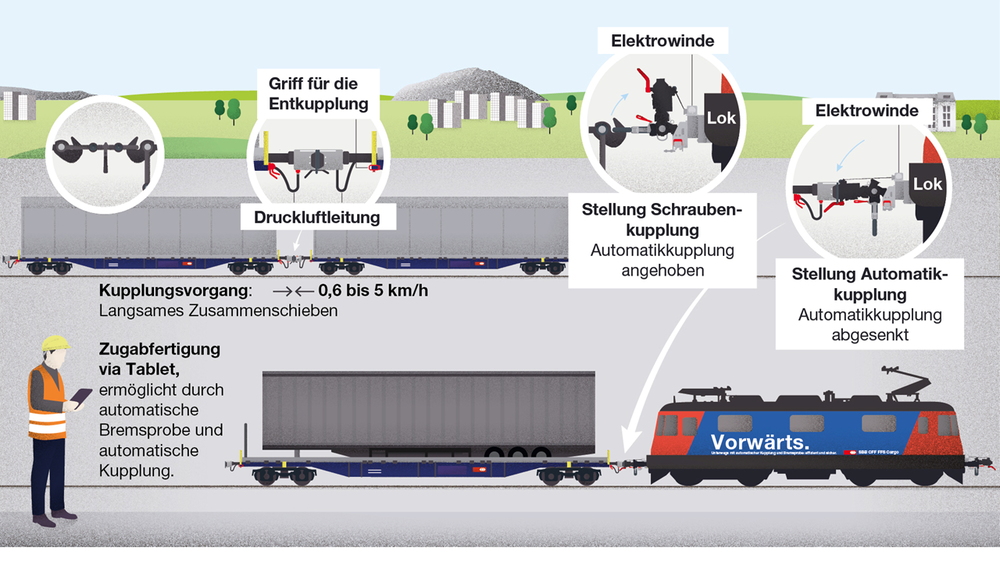

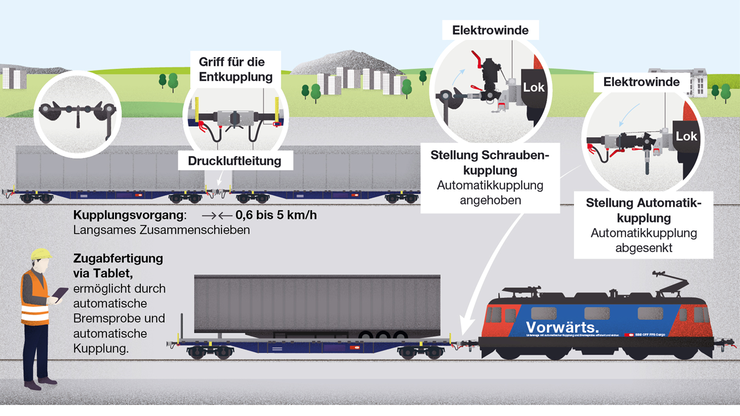

Die digitale automatische Kupplung (DAK) ersetzt gemäss Abbildung 1 das zeitaufwendige manuelle Kuppeln mittels Schraubenkupplung. Sie verbindet Güterwagen automatisch – inklusive der Bremsluftleitungen sowie einer zusätzlichen Strom- und Datenleitung – und ermöglicht gleichzeitig eine vollständig digitalisierte Zugvorbereitung. Besonders im Einzelwagenladungsverkehr bringt die DAK enorme Vorteile, da dort Wagen häufig neu zusammengestellt werden müssen.

Digitalisierung der Zugvorbereitung führt zu Kosteneinsparungen

Bevor ein Güterzug abfahren kann, müssen heute nebst der Kupplung zahlreiche manuelle Prüfungen und Dokumentationen erfolgen. Die DAK schafft die Voraussetzung zur Automatisierung dieser Prozesse gemäss Abbildung 2 – etwa die Bremsprobe, die Aufnahme der Wagenreihung oder die wagentechnische Untersuchung –, was die Zugvorbereitung drastisch beschleunigt: von bisher 2–3 Stunden auf nur 20–30 Minuten. Davon profitieren vor allem Ganzzüge, deren Abläufe dadurch wesentlich effizienter werden.

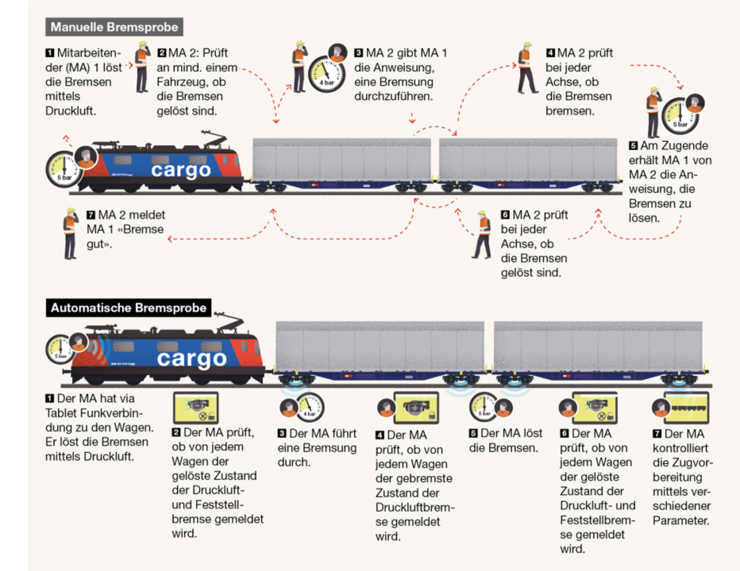

In Abbildung 2 ist zu sehen, wie sich eine manuelle Bremsprobe von einer automatisierten Bremsprobe unterscheidet. Bei der manuellen Bremsprobe sind zwei Mitarbeitende involviert. MA1 löst zuerst die Bremsen mittels Druckluft, MA2 kontrolliert dann an mindestens einem Wagen, ob die Bremsen gelöst sind. Anschliessend führt MA1 eine Bremsung durch, MA2 kontrolliert bei jeder Achse, ob die Bremsen funktionieren. Daraufhin löst MA1 die Bremsen und MA2 kontrolliert wiederum bei jeder Achse, ob die Bremsen gelöst sind.

Mithilfe der automatischen Kupplung kann dieser Prozess stark vereinfacht werden. Ein Mitarbeitender kann über das Tablet kontrollieren, ob die Druckluft- und Feststellbremse bei jedem Wagen gelöst sind. Nach einer Bremsung kann wiederum mittels Tablet kontrolliert werden, ob die Bremsung funktioniert hat. Zudem können weitere Zugparameter direkt über das Tablet überprüft werden.

Wie die digitale automatische Kupplung den Schienengüterverkehr verändert

Um im Wettbewerb mit Lkws und anderen Verkehrsträgern zu bestehen, braucht der Schienengüterverkehr mehr Digitalisierung und Automatisierung. Die digitale automatische Kupplung (DAK) ist dabei der Schlüssel zu einem flexibleren, effizienteren und zukunftsfähigen Güterverkehrssystem. Seit Herbst 2020 liegt die Verantwortung für die Einführung der DAK beim von der EU-Kommission initiierten European DAC Delivery Programme (EDDP). Daran beteiligt sind alle wesentlichen Akteure des europäischen Schienengüterverkehrs. Ziel ist, dass bis 2030 alle Güterwagen und Lokomotiven europaweit umgerüstet sind. Innerhalb der «DACRail»-Datenbank sammelt Wascosa zusammen mit anderen Wagenhaltern aktuell Informationen darüber, welche Güterwagen für die Umrüstung geeignet sind.

Eine Kupplung für ganz Europa

Um die Qualität der neuen Kupplung sicherzustellen, testete das EDDP mehrere Prototypen auf Herz und Nieren. In Deutschland wurden auf einem Testgelände mit jedem Typ über 400 verschiedene Kupplungstests gemacht. Parallel wurden die vier Typen in Nordschweden auf ihre Wintertauglichkeit geprüft. Schlussendlich fiel die Entscheidung auf den Scharfenberg-Kupplungskopf. Dieser soll von verschiedenen Herstellern produziert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass das System herstellerunabhängig und für alle europäischen Betreiber zugänglich bleibt.

Warum die Einführung der digitalen automatischen Kupplung (DAK) eine Herausforderung bleibt

Trotz der offensichtlichen Vorteile verlief die Einführung bislang schleppend. Die Hauptgründe: fehlende Finanzierung und begrenzte Effizienzeinsparungen in frühen Entwicklungsphasen. Mittlerweile ist jedoch klar, dass die DAK nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs verbessert. Gerade im Zuge der Energiewende, die den Transport von Kohle und Mineralöl reduziert, wird die schnelle Beförderung zeitkritischer Güter wie Konsumwaren immer wichtiger. Der Intermodalverkehr wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. In Deutschland liegt der Modalsplit des Schienengüterverkehrs derzeit bei rund 18 % – bis 2030 soll er auf 25 % steigen. Dies gelingt nur mit einer entsprechenden Effizienzsteigerung durch Automatisierung.

Koordination und Finanzierung als Schlüssel zum Erfolg

Die Umstellung auf die DAK erfordert erhebliche Investitionen. Da DAK-Züge nicht mehr kompatibel mit herkömmlichen Schraubenkupplungen sind, ist eine eng koordinierte Migration zwischen allen EU-Ländern und der Schweiz zwingend erforderlich. Die Umstellungsphase sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um einen reibungslosen Betrieb zu sichern. In der Schweiz wurde dafür bereits 2021 das Projekt „Automatisierung im Schienengüterverkehr der Schweiz – Migration zur digitalen automatischen Kupplung“ gestartet. Der Schweizer Bundesrat empfiehlt, 30% der Umstellungskosten staatlich zu finanzieren. Aktuell ist angedacht, dass in der Schweiz ca. 14'000 bis 18'000 Güterwagen und 500 Lokomotiven umgerüstet werden. In Europa sind es 430.000 bis 480.000 Güterwagen und rund 17.000 Lokomotiven.

Fazit: Die digitale automatische Kupplung (DAK) ist eine Investition in die Zukunft

Die digitale automatische Kupplung ist mehr als eine technische Innovation – sie ist der Schlüssel zur Modernisierung des europäischen Schienengüterverkehrs. Mit ihrer Hilfe wird der Schienengüterverkehr schneller, sicherer und digital vernetzter – und kann endlich mit anderen Verkehrsträgern gleichziehen.

Lesen Sie zu diesem Thema auch unser Interview mit Stefan Hagenlocher, Projektleiter des Technischen Innovationskreises Schienengüterverkehr (TIS) und Geschäftsführer der hwh Gesellschaft für Transport- und Unternehmensberatung mbH, in unserem Wascosa Infoletter Nr. 36.