Digitaler Umbruch auf der Schiene: Steht der grosse Knall bevor?

Seit Anbeginn ist die Eisenbahn ein Symbol der Industrialisierung und nationaler Stolz fast aller europäischen Länder. Man sollte meinen, dass dies dazu geführt hätte, dass sich die Eisenbahnen der 4. industriellen Revolution und der Digitalisierung schnell geöffnet hätten. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Akteure des Schienenverkehrs den Nutzen und die Notwendigkeit eines digitalen Umbruchs erkannt haben, der sich ganzheitlich auf die Geschäftsmodelle, das derzeitige Leistungsversprechen der Unternehmen und die daraus resultierende Marktposition auswirkt.

Von Gilles Peterhans, Secretary General, UIP - International Union of Wagon Keepers

Seit Jahrzehnten hat Europa grosse Ambitionen, den Niedergang des Schienengüterverkehrs umzukehren. Das Ziel, den Anteil des Schienengüterverkehrs am Modal Split bis 2050 zu verdoppeln, ist Teil der Ende 2019 veröffentlichten Strategie für eine umweltfreundliche und nachhaltige Mobilität. Doch dies erfordert eine umfassende Umgestaltung des Eisenbahnsystems. Dazu muss die digitale Transformation mit erheblichen Anstrengungen, umfangreichen Investitionen und intelligentem Denken angegangen werden. Zur Digitalisierung zähle ich alle Prozesse, bei denen digitale Technologien und Informationen genutzt werden, um Organisationsmodelle zu verändern, die Leistung zu verbessern und neue Wertschöpfungspotenziale zu schaffen. Der digitale Umbruch begann in den späten 1990er Jahren und betraf in erster Linie Branchen, die auf der Bereitstellung von Informationen beruhen, wie z.B. Enzyklopädien oder Branchenbuchverlage.

Langsamer Start: Erste Schritte Anfang 2006

Im Schienengüterverkehr wurde der erste Schritt einer digitalen Transformation, nämlich die überragende Bedeutung eines effizienten elektronischen Datenaustauschs zwischen den Akteuren, jedoch erst Anfang 2006 getan: Die Verordnung Nr. 62/2006 der Kommission vom 23. Dezember 2005, auch bekannt als TSI Telematikanwendungen für den Güterverkehr (TAF), legte den Grundstein. Es dauerte nochmals Jahre, bis die Akteure des Sektors einen strategischen Einführungsplan (SEDP) für die Umsetzung des TAF TSI-Konzepts auf europäischer Ebene vorlegten. Verschiedene Entwicklungen in der Branche und Änderungen in der Gesetzgebung haben seitdem den Bedarf an Lösungen erhöht, die den Inhalt bestehender oder geplanter sektoraler Datenbanken und öffentlicher Register miteinander verknüpfen können, um als Reaktion auf komplexe betriebliche, sicherheitsrelevante, umweltbezogene oder überwachungstechnische Herausforderungen im Schienengüterverkehr höherwertige Informationen zu generieren.

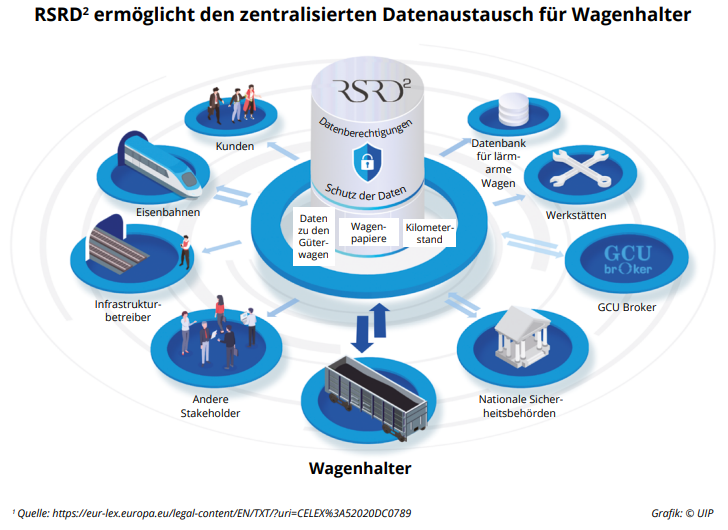

Die Schienengüterverkehrsbranche verstand sich hervorragend darin, riesige Datenmengen in Form von Excel-Dateien und PDFs bereitzustellen. Wir erkannten jedoch bald, dass die Digitalisierung zur Verbesserung und Rationalisierung betrieblicher Abläufe mehr verlangt als den Austausch von E-Mails. Vor diesem Hintergrund und angetrieben durch die in der TSI TAF verankerte gesetzliche Verpflichtung begann die UIP bereits 2007 eine effiziente Datenaustauschsoftware zu entwickeln: RSRD² war bald in einer ersten Version verfügbar. War der ursprüngliche Anstoß zu ihrer Entwicklung die Verzögerung des Sektors bei der Umsetzung der TSI TAF, so ist RSRD² dank der gemeinsamen Anstrengungen der privaten Wagenhalter heute eine führende Lösung.

RSRD² als erste gemeinschaftliche Initiative

Die RSRD²-Initiative war also der erste Schritt der UIP-Haltergemeinschaft, um gemeinsam eine technische Herausforderung zu lösen und dies zu einem optimalen Kosten-Leistungs-Verhältnis. Die Güterwagenhalter sehen in ihrer Initiative für einen offenen Datenaustausch einen Dienst für den gesamten Markt.

In anderen Industrien ermöglichte der digitale Umbruch Fortschritt ohnegleichen. Neue Technologien haben die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Sphäre verwischt. Im Schienengüterverkehr haben wir 10 Jahre gebraucht, um RSRD² als pragmatisches Geschäftsinstrument und als Branchenplattform zu etablieren. Die Digitalisierung ist aber eine wichtige Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften. Langsam, aber sicher wird sie auch für Eisenbahnunternehmen zu einem zentralen und strategischen Element der Wettbewerbsfähigkeit. Der wichtigste Hebel, den es umzulegen gilt, ist nach wie vor: Wir müssen unsere Denkweise ändern.

ERTMS und DAK, aktuelle europaweite Initiativen als mögliche Wegbereiter des großen Knalls

Heute hat der große Knall im Schienenverkehr noch nicht stattgefunden, aber das Ausmaß und die Tiefe der Veränderungen, die mit der Einführung neuer Technologien verbunden sind, werden das gesamte Schienengüterverkehrssystem in Bezug auf Produktion, Management und Governance verändern. Mit einer Unterstützung der Finanzierung und einer europaweiten Steuerung werden das European Rail Traffic Management System (ERTMS) zum Rückgrat digitaler Züge und die Digitale Automatische Kupplung (DAK) zum Wegbereiter für einen vollständig digitalen Güterzugbetrieb.

Denn ein echter Durchbruch bei der Digitalisierung wird nur dann gelingen, wenn eine wachsende Zahl von Systemen nicht nur innerhalb eines einzelnen Fahrzeugs, sondern auch mit der Infrastruktur, den betrieblichen Abläufen und somit dem gesamten Ökosystem Schiene vernetzt wird.